Frammenti (di vita). Prima del racconto

“Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti”

(Jules Renard)

Qualche anno fa mentre tornavo a casa in autobus mi sono accorto di alcune ragazze che scarabocchiavano sul retro dei sedili. Non volendo intervenire io, un maschio straniero, ho aspettato per lasciare spazio ad un italiano. Dopo qualche fermata non reggevo più l’attesa e sono andato a dire a loro, in un italiano formale ma gentile, di smettere. Due si sono messe a cancellare i segni con dei fazzoletti di carta ma la terza, nel tentativo di coprire il suo imbarazzo, ha contrattaccato. “Lei” mi diceva con voce altezzosa, “non è italiano. Che diritto ha di dire a me, un’italiana nel mio paese, come devo comportarmi?” Lì per lì la sua risposta mi ha spiazzato. Ero a disagio anche perché essendo un uomo non volevo dare l’impressione di importunare una giovane donna.

Per fortuna, un’altra donna italiana mi ha salvato. Aveva seguito il nostro scambio con crescente irritazione ad un certo punto si è presentata davanti alla giovane teppista e con un italiano tanto “nativo” quanto poco gentile l’ha quasi ridotta in lacrime.

L’essere un cittadino di nascita vuol dire che uno è speciale e che ha certi diritti innati? In fondo, coloro che sono nati “nobili” guarderanno sempre con disprezzo quelli che hanno acquisito il titolo in altre maniere, perciò sono sicuro che, se avessi tirato fuori dei documenti per dimostrare che ero legalmente nel paese o perfino diventato un cittadino italiano non avrebbe fatto differenza. Ero, e sarei sempre stato, uno straniero!

Recentemente ad una cena con degli amici italiani la questione di italianità è tornata. Quando frequentavo la scuola superiore avrei considerato quella donna seduta alla mia sinistra una donna vissuta, sofisticata e con una certa esperienza nella vita, ma oramai alla mia età una donna di ventotto anni non mi colpisce più così! Non mi ricordo di cosa stessimo parlando ma ad un certo punto le ho fatto notare che avevo vissuto in Italia molti anni più di lei. “Allora, quale di noi è più italiano?” Le ho chiesto. “E tieni presente che porto avanti una forma d’arte inventata in Italia nel ‘400 e che ho studiato con alcuni dei migliori maestri italiani. Ero fra i loro ultimi studenti, ora sono morti; perciò, sono anche un custode di un importante, anche se piuttosto rarefatta, parte della cultura italiana!” Lei era rimasta senza parole!

Mi divertiva vedere la sua difficoltà nel saper come rispondere, ma in tutta sincerità la questione è secondaria perché per me ciò che è importante è l’essere accettato. Nessun documento cambierà come mi muovo quando cammino o il mio accento quando parlo e sono queste le cose a cui la gente reagirà, non un pezzo di carta.

Si dice che gli italiani sono molto tolleranti degli stranieri, ma non è vero. Uno è tollerante di ciò che dà fastidio ma che non può cambiare. Io tollero il cane che abbaia sul balcone del vicino ma mica lo accetto! Invece, per la mia esperienza gli italiani sono molto accoglienti, e questa è una differenza molto importante. Non è bello aver un permesso di soggiorno o essere cittadino se uno viene guardato male per strada.

Visto questa caratteristica mi ricordo quanto sono rimasto sorpreso nello scoprire che non è stato sempre vero. Ma il disprezzo non era per degli stranieri ma per altri italiani. “Non si affitta a terroni.” “Meridionali e cani non possono entrare.”

Recentemente ho letto su Wikipedia che poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale le autorità di Arcachon, un villaggio costiere francese, volevano far erigere un monumento per onorare i loro cittadini che avevano partecipato nella resistenza francese. Così un comitato chiese ad uno scultore locale di presentare dei progetti, cosa che ha fatto, ma sono sembrati troppo costosi. In alternativa lo scultore ha proposto una sua statua di Ercole. Avrà pensato “ma perché no? In fondo, Ercole era stato un eroe che aveva lottato con successo contro diversi mostri.” E sul piano pratico il pezzo era già fatto perciò costava meno che fare un’opera nuova appositamente per l’occasione.

Con una cerimonia solenne, nel 1948 il monumento fu ufficialmente presentato al pubblico. E tutti ne erano contenti, no? No! Non tanto tempo dopo alcune donne hanno protestato, dicendo che il pene era troppo grande. Cercando di venire incontro alle loro pretese, le autorità hanno chiesto allo scultore di fare qualcosa! Un suo primo intervento non è stato giudicato sufficiente e le donne sono andate avanti a protestare finché lo scultore non avesse fatto un’ulteriore riduzione. Da allora la statua è stata oggetto di atti vandalici in cui qualcuno rubava il pene. Per porre fine al problema e la spesa di dover periodicamente far rifare il pezzo mancante, nel 2016 fu creato un pene staccabile. Poco prima di una cerimonia qualcuno incaricato dall’ufficio del sindaco andava ad attaccare il membro per poi, evento terminato, levarlo e riportarlo al Campidoglio.

Questa notizia mi ha lasciato sorpreso. Si trattava di provinciali sì, ma provinciali francesi e non per esempio americani e chi si immaginava che una cosa così sarebbe stata un problema per loro? E siamo onesti, il soggetto era Ercole e si sa che niente che ha da fare con Ercole è piccolo! Se il pene fosse un problema potrebbero aver scelto di mettere una statua di Giovanna d’Arco sul piedistallo. Più eroe francese di lei non era possibile. Però lei era famosa per l’aver aiutato liberare la Francia dall’occupazione inglese è in questo caso sia la Francia che l’Inghilterra erano state dalla stessa parte. Oppure un “Angelo della Vendetta”. Anche se la questione teologica, il sesso degli angeli, è complicata, bastava un po’ di drappeggio che copriva le zone strategiche. Ancora meglio, “Lo Spirito di Francia”. Una donna vestita con un costume tradizione francese che con uno sguardo indemoniato brandiva una spada. A pensarci, sarebbe stato perfetto come soggetto. Lo spirito di Francia è questa cosa nascosta che si manifesta in momenti di difficoltà per il paese e anche la resistenza francese fu una forza nascosta che si era formata per affrontare una minaccia alla Francia.

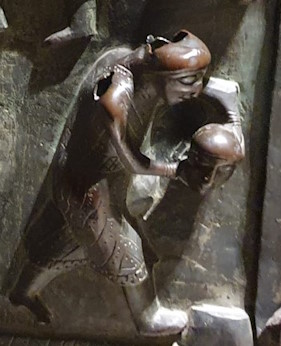

È facile ridere e prendere in giro queste persone ma Peggy Guggenheim, che certamente non era una provinciale, ha fatto più o meno la stessa cosa. Verso la fine degli anni Quaranta del secolo scorso lei ha comperato un importante palazzo a Venezia trasformandolo nella sua residenza. Una delle prime opere d’arte italiana che lei ha acquistato per il suo palazzo era una scultura di Marino Marini. Fa parte della sua serie cavaliere e cavallo.

Siccome la scultura non era ancora stata fusa, la sig.ra Guggenheim ha chiesto al sig. Marini se gentilmente avrebbe fatto il pene staccabile nella sua copia in bronzo così che secondo chi veniva in visita qualcuno poteva levarlo o no.

Molte femministe criticano noi artisti maschi per il fatto che i soggetti delle nostre opere sono spesso donne nude. Ma non è perché noi siamo dei sessisti e vogliamo sfruttare il corpo femminile esponendolo allo sguardo maschile, almeno non del tutto, è anche perché le donne non hanno un pene e questo ci semplifica di molto la nostra vita professionale!

Immagine su Freepik</a>

Fenomenologia dell’incontro, al mattino, tra fette biscottate, marmellata e caffellatte

–

“Vorrei sapere per esempio perché mi hai sposata.” “Per via della colazione” spiegai. “Cercavo qualcuno con cui poter fare colazione per tutta la vita, e la mia scelta cadde su di te.”

(H. Böll, E non disse nemmeno una parola, Mondadori, Milano 1980)

–

È il momento che può dare il La a tutto il resto della giornata. Di conseguenza io presto attenzione a ogni aspetto del suo allestimento. Intendo condividere con i pochi lettori interessati alcuni consigli che ritengo essenziali per un corretto svolgimento del rito Colazione.

Io prendo il caffè con il latte, volgarmente detto caffellatte. E insieme al caffellatte metto fette biscottate e marmellata. Altri hanno altre preferenze, e ognuna di queste ha sicuramente delle giuste, talvolta ottime motivazioni.

Chi sono io per mettere in dubbio una colazione con tè aromatico e risolatte, una colazione salata con uova, salumi e verdure, oppure quella con yogurt greco e un paio di cucchiaini di miele d’acacia? Lungi da me. Assolutamente niente in contrario al riguardo.

Io opto per il caffellatte, fette biscottate e marmellata. Ma attenzione: non sono gli ingredienti che da soli garantiscono il risultato ottimale. È l’attenzione ai particolari la chiave di tutto, un’attenzione continua nel tempo, quasi maniacale. Come la mia.

Dunque, cominciamo dalla marmellata. La mia lunga esperienza mi suggerisce una prima considerazione: state attenti alle marmellate casalinghe, ai barattoli regalati con orgoglio da amici – amiche esperti nel fai da te in cucina. Sia ben chiaro, non mi aspetto che roviniate amicizie ultradecennali per una marmellata auto prodotta. La marmellata va accettata con grazia, profondendosi in sinceri complimenti e gesti di autentica ammirazione.

Ma. C’è un Ma. C’è un ma soprattutto per quello che è l’oggetto del nostro conversare. La marmellata ‘casalinga’ può arrivare in barattoli con molte forme e dimensioni, ma sono soprattutto le infinite consistenze, corposità, compattezze che costituiscono una variante impazzita per la nostra idea di colazione. La marmellata potrebbe essere compatta come un mattone, e quindi difficilmente trasferibile tra barattolo e fetta biscottata, oppure molle, floscia, semiliquida, con difficoltà opposte ma risultati simili nei penosi tentativi di stenderla.

E quindi un primo, fondamentale consiglio: la marmellata (casalinga o industriale che sia) deve avere la giusta, necessaria corposità per poter essere inserita tra gli ingredienti della nostra colazione ideale.

Passiamo al secondo elemento della colazione, le fette biscottate. Le fette biscottate si trovano con grande facilità in negozi alimentari e supermercati, e qualche colazionante superficiale non è solito prestarvi la minima attenzione, afferrando la prima confezione a portata di mano, magari quella collocata proprio lì davanti, la più facile da prendere, non troppo alta e neanche troppo bassa sullo scaffale.

Grave errore. Gli studi più recenti dell’annoso problema Fette Biscottate (2022, O. Leonardi et al., An improved source for fette biscottate., 18° Congresso Nazionale SIF), hanno evidenziato i due aspetti fondamentali che vanno considerati nel momento delle scelte finali:

1 – il packaging. La confezione, l’imballaggio, ovvero l’involucro che protegge le nostre fette è di fon-da-men-ta-le importanza. Anche le migliori fette del mondo, se non sono adeguatamente protette, al minimo urto (nel nostro carrello, scaricate da un tir, mentre vengono posizionate sullo scaffale) possono danneggiarsi, spezzarsi, possono perfino sbriciolarsi. Al momento cruciale della colazione, davanti ai nostri occhi sbigottiti la confezione appena aperta potrebbe palesare solo frammenti di fette, frammenti piccoli e frammenti meno piccoli, tutti assolutamente inadeguati a sopportare la nostra delicata operazione di spalmamento.

2 – la consistenza. Robustezza e spessore della nostra fetta sono elementi altrettanto importanti, che fanno passare in secondo piano altre considerazioni (economicità, date di scadenza, lontananza del negozio da casa, ecc.). Supponiamo di avere preparato accanto al nostro caffellatte delle belle attraenti fette, scelte con la massima cura. Supponiamo di voler iniziare l’operazione di spalmamento, il cucchiaino si accosta, esercitiamo la giusta pressione, la marmellata si deposita, un ultimo movimento per collocare nell’angolo l’ultimo pezzetto e… la fetta si spezza inesorabile, definitivamente. Potrebbe perfino trattarsi di una frattura scomposta, molto scomposta, e d’un tratto vi trovate in mano, tra le dita, solo frammenti appiccicosi e decisamente sgradevoli. La giornata è rovinata.

In conclusione, massima attenzione deve essere posta nella scelta della fetta con l’esatta consistenza.

Nella seconda puntata del saggio, a breve, saranno presi in considerazione:

– la giusta tazza per una colazione ideale

– quale cucchiaino per quale marmellata

– tempi corretti di immersione della fetta nel caffellatte

– movimenti corretti della mano e precauzioni varie.

Abbiamo dovuto svuotare la casa della famiglia di origine: ciò che era appartenuto alle generazioni precedenti a quella dei miei genitori e, poi, tutti gli oggetti che avevano acquistato nostro padre e nostra madre. È stato un lavoro faticoso fisicamente ed emotivamente. Non voglio raccontare di quella fatica, ma dell’effetto che ha prodotto in me quella fatica.

Tornata a casa mia, quadri, mobili e soprammobili, libri, tutto ciò che mi ero cercata con cura, tutto ciò che rendeva quella casa la MIA casa, mi appariva improvvisamente inutile, superfluo, quasi un peso.

Gli oggetti, ovviamente, servono e, quando mi è sembrato necessario, ho continuato ad acquistarli, ma è cambiato qualcosa: li ho acquistati senza amore, senza nessun desiderio di conservarli, vedendo solo la loro effimera utilità.

Ho acquistato ancora libri, molti libri, ma non sentivo più il bisogno di posizionarli nella libreria nel giusto ordine. Una volta letti, non mi interessavo più di loro. Se prestati, non li richiedevo più indietro.

Molto tempo fa la scelta dei mobili e degli accessori della casa mi divertiva molto. Sono cresciuta in una casa piena di cose belle (l’antiquariato era una passione del nonno) e poi, a causa dei miei studi universitari, ho continuato ad osservare con passione le linee essenziali di un mobile, l’ergonomica di oggetti di uso comune, la produzione di un particolare designer. Ho cercato di accostare oggetti prestando attenzione alle forme e all’armonia dei colori.

Ed ora? Mi accorgo ancora della bellezza della sedia Wassily di Breuer che tanto tempo fa ha trovato posto nel mio soggiorno (sebbene ora sia piena solo dei panni che mio marito deve ancora stirare), ma non mi interessa più. Mi viene da pensare solo: quando sarà il momento, le mie figlie se ne libereranno facilmente?

Tutto questo, insieme al mal di schiena e alla memoria labile, è l’ennesimo sintomo della vecchiaia, suppongo.

Fra altre cose, nella mia vita sono stato anche il proprietario di una poesia. Tempo fa in un’e-mail un’amica mi aveva descritto il funerale dI sua madre in una maniera talmente “poetica” che sono rimasto colpito. Così contattai un’altra amica, una scrittrice e poetessa, mandando i particolari e chiedendo lei se, dietro pagamento, sarebbe stata disposta a scriverci una poesia. “Non una saga” dicevo, qualcosa intima di dieci, venti, trenta righe. “E non pago a parola né a riga perciò se una riga dovesse essere di una sola parola va bene, basta che fosse la parola giusta.”

Sono un artista e nella mia professione è considerato normale lavorare su commissione. Invece, era una situazione nuova per la poetessa. Chi in quest’epoca commissiona poesie? Specialmente privatamente? Non sapeva come regolarsi. C’erano anche considerazioni pratiche, quanto vale una poesia? Non c’era mica un tariffario ufficiale!

Per rendere più seria la commissione mandai un vero contratto in cui dicevo che una volta pagata, l’opera sarebbe diventata di mia proprietà, ma che autorizzavo lei sia a pubblicarla in riviste o antologie sia a leggerla in pubblico. Avevo messo anche una clausola con cui le proibivo di usarla in un qualsiasi contesto eticamente o moralmente scorretto. Conoscendola non era una mia preoccupazione, ma l’ho incluso nel contratto per dare più solennità alla transazione.

Dopo aver ricevuto l’opera e una copia del contratto firmato spedii un assegno. Nei giorni seguenti mi sono chiesto cosa voleva dire essere il proprietario di una poesia. E che cosa ne volevo fare. Passata qualche settimana, ho scritto una lettera a tutte e due in cui formalmente cedevo la proprietà della poesia all’amica che l’aveva ispirata, sempre che lei rispettasse le mie condizioni iniziali rispetto alla poetessa.

Non so come sarà la sorte di questa opera, ma mi piace sapere che l’insieme della letteratura poetica ha un piccolo pezzo in più grazie a me.

La mia infanzia si lega in modo indissolubile a nonna Giuseppina. L’ho amata tantissimo. Era la mia fatina turchina, la mia meravigliosa raccontatrice di favole, la mia dose quotidiana di coccole e tenerezze. “Befana, mia befana, con le piume e con la lana, con le scarpe color di rosa, buttami giù una buona cosa” e arrivava sempre un cioccolatino. Non ricordo di avere avuto una bambola, anche se probabilmente ne avrò avute come tutte le bambine, la mia bambola viva era lei. Passavo le ore a pettinare i suoi grossi capelli tinti mentre stava seduta in poltrona e a giocare con lei e le sue cose. Nonna mi trasportava nel mondo delle favole e una delle mie preferite, costantemente richiesta, era I musicanti di Brema, anche se i temi proposti erano numerosi e il repertorio spaziasse dal classico alle creazioni estemporanee. La mia passione per il fantastico viene da lei e dai racconti che mi faceva quando ero piccola. Nelle favole, in cui la realtà entra prepotente con la paura e il dolore, l’elemento fantastico risolve in positivo le situazioni altrimenti irrisolvibili ed è questo che mi piaceva e piace. Mi piaceva avere paura e piangere, in una sorta di catarsi in cui si sfogavano le mie ansie più nascoste, ma poi sapevo che comunque finiva tutto bene.

Nonna era nata nel 1899 a Napoli da una famiglia molto agiata, proprietaria di una delle maggiori concerie di cuoio della Campania. Dopo la Prima Guerra Mondiale l’attività venne sottoposta ad un particolare regime fiscale reputando che avesse avuto grandi profitti, e fallì. Lei, per spiegarmi quanto fossero ricchi quando era giovane, parlava di servitù, carrozze e cavalli. Mi aveva anche molto colpito il fatto che avessero un albero di mandarini giapponesi, non so perché. Un giorno mi stava raccontando del padre che aveva regalato a lei e a sua sorella Margherita una collana d’oro con una croce. Doveva essere un oggetto molto prezioso, perché mentre me la stava descrivendo, entrò nella stanza una signora che in quel periodo faceva i lavori in casa, e lei si interruppe. Quando la signora uscì, mi disse che non voleva offenderla descrivendo una ricchezza eccessiva. Questo tratto di delicatezza e attenzione alla sensibilità degli altri è tipica della mia famiglia, ed è un dono che serbo con cura.

Nonna Giuseppina aveva una carnagione chiara e occhi verdi, mentre non so il vero colore dei capelli perché li ho visti sempre tinti di uno strano marrone. Aveva il naso leggermente aquilino che si arricciava quando le veniva da ridere e una risata contagiosa. Mi ha raccontato – e ne ridemmo tanto insieme – che una volta mentre saliva la scalinata di una chiesa, per qualche ragione le venne così da ridere che si fece la pipì sotto. Nonna aveva la vita stretta, fianchi larghi e un grosso posteriore, che veniva messo in evidenza dall’abbigliamento aderente. Zoppicava perché si era rotto un femore che non era stato risistemato bene. Quando ebbe l’incidente viveva a Perugia. Cadde andando a fare la spesa e poiché in quel periodo c’erano i bombardamenti, papà e zio Giuliano avevano fatto una specie di barella con una sedia a sdraio per portarla nel rifugio quando c’era un allarme aereo.

Lei portava d’inverno e d’estate le scarpe infradito. D’inverno le portava con le calze sotto – che naturalmente tiravano lì dove passava la strisciolina di cuoio – che incuriosivano tutte le persone che incontrava, ma la cosa non la toccava più di tanto. Oltre che della sua giovinezza, raccontava anche di nonno Alfredo che quando erano fidanzati le faceva le serenate sotto la finestra. Lei doveva avere un’adorazione per nonno e quando la sorella più smaliziata le diceva “Guarda che anche Alfredo va in gabinetto e fa la cacca”, piangeva disperata. Nonno Alfredo andò in guerra e quando tornò, credo per un grande shock, aveva dimenticato tutto: leggere, scrivere e anche nonna Giuseppina. Evidentemente poi la memoria gli è tornata.

Nonna Giuseppina era simpatica, intelligente e sapeva fare tutto. Il periodo della guerra deve essere stato per lei una scuola straordinaria per riuscire a ricavare da poco o pochissimo il meglio. Era una cuoca eccezionale e a casa nostra abbiamo mangiato sempre benissimo, soprattutto pizze, pizzette e affini. Aveva delle mani grandi e rugose, con le nocche grosse, ma erano mani esperte e piene d’amore.

A nonna piaceva molto contrattare, secondo un modo di fare tipico di alcuni popoli orientali, e perciò andare a fare spese con lei era un’angoscia. Si passavano ore e ore per comprare qualsiasi cosa. Con Monica ogni tanto ricordiamo quanto tempo abbiamo passato nel negozio di stoffe di Gino, dove trascorreva intere mattinate per acquistare chissà cosa.

Amava giocare a canasta e aveva paura dei botti. Quando c’era un botto si tappava le orecchie e cominciava a canticchiare. Credo fosse una conseguenza dei bombardamenti durante a guerra. Ricordo che una volta mi venne a trovare quando abitavo a L’Aquila e andammo a fare un giro per i paesini dei dintorni. Era domenica e doveva essere qualche ricorrenza, perché in Abruzzo usa fare i botti di giorno. Ne cominciò una bella gragnola e a me veniva da ridere, ma credo che per lei fu un vero incubo. Nonna era un po’ sorda e la sera, quando ci mettevamo tutti a guardare la televisione, lei accostava la sedia vicino all’apparecchio e stava con l’orecchio attaccato allo schermo. Era aperta e per niente bacchettona e non fece una piega una volta che avemmo dei biglietti gratis per il cinema Barberini e senza saperlo incappammo in un film “sporco”.

L’ultimo ricordo che ho di lei è dell’estate del 1985. Dovevo andare in campeggio in Sardegna dove si trovavano già gli amici. Inciampai in un marciapiede e mi presi una terribile storta, così rimasi a riposo a Roma per una settimana prima di raggiungere gli altri. Nonna all’epoca non camminava quasi più e anch’io non potevo muovermi. Passammo insieme tanto tempo e ne fui felice, perché qualche mese dopo non feci in tempo ad esserle vicina quando morì. Arrivai di corsa a Roma dall’Aquila, ma non c’era già più.

Sono necessarie alcune avvertenze per coloro che cominciano a leggere questo frammento.

Non siate avventati.

Probabilmente non più di due – tre persone potrebbero trovare qualche elemento di interesse nelle righe seguenti, se noi ipotizziamo una compagine iniziale di un migliaio di lettori. Ma qui non ci sono un migliaio di lettori, mi sembra. Non ce ne sono neanche un centinaio… forse qualche decina, a voler essere parecchio ottimisti. Comunque. Poi non dite che non vi avevo avvertito.

Io sono vecchio e sto scrivendo per lettori vecchi (non vecchi lettori: continua ad affascinarmi come il semplice spostamento di un aggettivo possa cambiare il senso di una frase, una pagina, un libro intero).

Qui si parla di western, principalmente del cinema western americano che si poteva vedere in Italia, al cinema o in televisione, tra gli anni Sessanta e gli Ottanta del secolo scorso.

Mi spiego meglio: che potevo vedere IO in quel periodo.

Con mio padre c’era un appuntamento settimanale a uno dei cinema parrocchiali nelle vicinanze (per la generazione boomer, i millennials e le altre sigle Y, Z, ecc.: i cinema parrocchiali si sono estinti poco dopo l’estinzione dei dinosauri).

Sia chiaro, qui non parlo di spaghetti-western, di Giuliano Gemma, di Sergio Leone e Clint Eastwood, tantomeno di Bud Spencer e Sartana che non perdona. Non mi interessano.

I miei ricordi e i miei piaceri sono legati indissolubilmente al western VERO, quello di Ford e Peckinpah, di Zinneman e Hawks passando per Aldrich e Pollack. Ho in mente da decenni un ricco catalogo (quasi sempre in bianco e nero) di sequenze e facce memorabili, lo sguardo grintoso di Burt Lancaster in Vera Cruz, la marcia implacabile di Ernest Borgnine e Robert Ryan (come si chiamavano gli altri due?) verso il massacro finale in Il mucchio selvaggio, l’andatura improbabile e ipnotica di Yul Brinner dalla prima all’ultima inquadratura ne I magnifici sette, Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco, vestito di scuro, che cammina solo per il paese in cerca d’aiuto col passo cadenzato dalla musica premio Oscar di Dimitri Tiomkin. E devo fermarmi qui, perché la semplice lista potrebbe riempire una decina di pagine.

A questo punto, caro lettore vecchio, paziente e curioso, secondo i miei calcoli dovremmo essere rimasti solo noi due, io e te. Dovresti essere abbastanza appassionato dei vecchi western, altrimenti non saresti arrivato a leggere fin qui. Oppure l’argomento non ti interessa per niente e vuoi solo vedere dove voglio andare a parare. È possibile anche questo.

A questo punto c’è una deviazione bizzarra, difficilmente comprensibile; quella che stroncherebbe anche il lettore più testardo (sei tu, mon cher), facendogli comprendere finalmente che ha perso il suo tempo continuando a leggere fin qui. Il punto fondamentale, la ragion d’essere, il fine ultimo di questo scritto è di una banalità assoluta (ti avevo avvertito all’inizio, ricordi? ma tu, niente…).

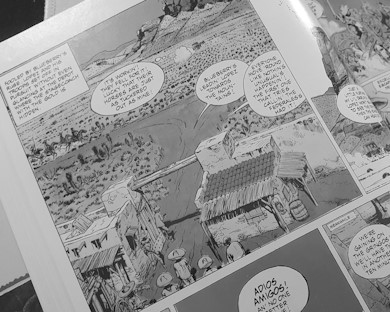

C’è – c’è stato – un fumetto western, pubblicato in Europa dal 1963 con enorme successo, che per 25 anni è riuscito a rendere attraverso disegni magistrali e sceneggiature sofisticatissime, il meglio che il western cinematografico classico mostrava sugli schermi in quegli anni. Sto parlando di Blueberry.

Cosa è Blueberry?

È una storica serie di racconti western a fumetti secondo la tradizione e lo stile franco-belga delle Bandes Dessinees (BD). Lo scrittore sceneggiatore (belga) Jean-Michel Charlier e l’artista disegnatore Jean “Moebius” Giraud (francese) hanno raccontato fino al 1989 con grande successo le avventurose storie di Michael Steven Donovan, alias Blueberry, tenente dell’esercito americano.

Dopo la morte di Charlier (1989), Blueberry ha continuato a cavalcare nel west fino al 2019, alternando di continuo disegnatori, sceneggiatori e case editrici, sempre con un enorme numero di lettori, ma perdendo completamente la vena di originalità che la coppia Charlier – Giraud aveva infuso nel fumetto.

Per chiarire meglio, tutto quello che succede a Blueberry DOPO il 1989 non merita attenzione.

Meritano un’attenzione particolare, invece, le storie pubblicate nella rivista francese Pilote dal settembre 1970 (Chihuahua Pearl) al novembre 1972 (Ballata per una bara), poi raccolte in libri dall’ Editore Dargaud e arrivate in Italia con qualche anno di ritardo. Queste storie sono il punto più alto del lavoro dei due artisti: sceneggiature estremamente sofisticate e originali, tradotte in immagini minuziose e potenti (le pianure desertiche del New Mexico disegnate da Moebius hanno lo stesso fascino di quelle riprese 40 anni dopo in Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen), eroi che nel corso della narrazione si trasformano in antieroi. Erano gli anni di Butch Cassidy, dei desperado di Peckinpah, di Pat Garrett e Billy the Kid, gli eroi al tramonto perdono progressivamente la loro innocenza e vengono messi sotto torchio da un mondo che non li accetta più. Blueberry, antieroe di carta, si aggiunge degnamente a questi personaggi cinematografici grazie a due artisti in stato di grazia che sono stati capaci di portare il medium fumetto al massimo livello delle sue capacità espressive.

Qualcuno magari potrebbe approfondire l’argomento. Se qualcuno ci fosse…

Sono arrivato alla fine e, non so perché, mi viene in mente la frase ricorrente di mia figlia quando viene a trovare il vecchio padre; apre il frigo alla ricerca di qualche ristoro e mi sgrida “Papà ma qui dentro c’è solo l’eco!”, manifestando tutto il suo sdegno per il vuoto assoluto davanti ai suoi occhi.

Ecco, sono arrivato alla fine. C’è tanto eco qui intorno.

Tempo fa la mia banca ha annunciato che potevo fare tutto quanto tramite internet e così risparmiare carta, salvare alberi e aiutare l’ambiente. Ed anche l’ente che mi fornisce gas ed elettricità, nonché la mia compagnia telefonica, dicono che posso smettere di ricevere la bolletta cartacea. Sento dire sempre più spesso, “stiamo andando verso una situazione nuova, un paperless society, ovvero una società senza carta!”

Ma volendo essere fiscale, noi non stiamo “andando” verso un paperless society, stiamo tornando ad esserne una. Da quando l’essere umano è apparso fino alla metà del ‘200 non c’era carta come l’intendiamo noi in Italia. Ad un certo punto i cinesi hanno inventato la carta e poi verso l’ottavo secolo gli arabi hanno scoperto o copiato la tecnica. Con l’aumento dei contatti fra la mondo arabo e l’Italia la gente qua si è resa conto che quella roba, la carta, che avevano quegli arabi era molto utile. Fra spionaggio industriale, mazzette e sperimentazione locale nel ‘200 anche gli italiani si sono finalmente impadroniti della tecnica creando due importanti centri per la produzione di carta, uno a Fabriano e l’altro nella zona di Amalfi. Cosa notevole è che ancora oggi si continua a produrre carta sia a Fabriano che ad Amalfi.

Certo, non è che non c’era niente su cui scrivere prima. C’era la pergamena ma il procedimento per trasformare un pezzo di pelle in un foglio su cui scrivere era laborioso e ciò rendeva il pergameno fuori dalla portata di quasi tutti. E proprio per questo diventava una cosa da snob. C’erano quelli che giuravano che non avrebbero mai letto niente scritto su carta ed altri che gridavano che non avrebbero mai permesso che una loro opere letteraria fosse scritta o stampata su una cosa così scadente come la carta!

Prima della diffusione della carta i giovani artisti si sono trovati in difficoltà perché non potevano permettersi di comperare fogli di pergamena su cui esercitarsi. Come soluzione coprivano una tavoletta di legno con uno strato di pigmento bianco mescolato con colla e disegnava su questo. Finito il disegno scartavetravano la superficie per cancellare la prova e facevano un nuovo disegno. Per questo motivo non ci sono arrivati a noi molti disegni “studenteschi” risalenti al periodo pre-carta.

In un futuro lontano quando l’idea di fare materialmente un segno su qualcosa sarà da tempo perso, chi sa, magari, qualcuno camminando in un bosco potrebbe trovare un pezzo di carboncino lasciato da un incendio. Quanto sarà sorpreso nello scoprire che, pur senza Wi-Fi, senza batterie e senza pannello solare, questa sostanza è capace di lasciare un segno?

Immagine di kues1</a> su Freepik

Sei sola in questa sala, mediti assente con aria sconsolata.

Mi avvicino a te, offrendoti una merendina presa dal distributore: ti dico “Prenda: non può stare senza mangiare”.

Mi ringrazi con un tenue sorriso e lo sguardo svuotato.

Stai pensando al tuo bambino che hai portato qui qualche giorno fa, stai pensando al suo minuscolo cuore indifeso, inadatto a proseguire la sua tenera vita. Sei in questo limbo, in cui il tempo sembra non scorrere mai.

Il tuo uomo è tornato al tuo paese perché non vi potete permettere di smettere di lavorare e vivere, e ti ha lasciato qui da sola.

Lui è tornato a lavorare mentre tu continui stancamente ad aspettare, su questa panca, che abbia termine questa triste attesa.

Spero che la forza della tua rassegnazione sia linfa per la tua vita futura, più fortunata, meno addolorata e più matura.

Il dolce ricordo del tuo piccolino ti accompagnerà nel tuo cammino, e ti migliorerà, e nel tuo futuro sarai un’adorabile mamma.

Amerai ancora e in qualche momento di felicità sulla tua guancia una inattesa lagrima righerà il volto e condividerai con il suo ricordo questo attimo.

Per ora soffro con te e mi vergogno della mia vita tranquilla.

Mi domando perché tanti adulti si straniscano nel vedere disegni o quadri che ricordano loro cosa stessero facendo la sera prima, o che avrebbero voluto aver fatto! Perché non possono fermarsi un momento e perdersi in un piacevole ricordo o fantasia invece di offendersi ed etichettare l’opera pornografica?

E perché si continua nel tentativo di dividere immagini che rappresentano esattamente lo stesso tipo di soggetto in erotiche o pornografiche? Non sarebbe più realistico dire che nessun’immagine di una qualsiasi normale attività sessuale dovrebbe essere considerata pornografia?

“Ma tutte quelle immagini esplicite?” Quando ero studente i miei insegnanti mi dicevano che l’arte doveva essere onesta e riflettere la realtà. Di solito in un incontro amoroso ci sono momenti volutamente espliciti. Ed in una tale occasione a chi verrebbe in mente di dire ad una donna di chiudere un po’ le gambe per un senso di decoro o ad un uomo di smorzare l’erezione per non sembrare scostumato?

“Ma tutte quelle opere che si appellano ai nostri istinti primitivi?” Va bene primitivi ma perché necessariamente negativi? Questi hanno aiutato la razza umana sopravvivere fino ad oggi! Ed insomma, il nostro comportamento quotidiano è così regimentato e codificato, non possiamo almeno lasciarci andare mentre facciamo l’amore ed essere anche un po’ primitivi? Ovviamente vogliamo tutti quanti essere ammirati anche per le altre nostre qualità, non solo quelle a letto, ma davvero vogliamo che la persona abbracciata al nostro corpo nudo stia pensando in quel momento al nostro formidabile intelletto?

Se in una sua opera un artista vuole raffigurare un particolare sessuale estremamente intimo, libero di farlo, solo che spesso “esplicito” si riduce ad essere una facile trovata per attirare l’attenzione, ma la sfida non è di attirare l’attenzione ma di tenerla, anche dopo che l’impatto iniziale è passato. E per fare questo ci vuole qualcosa di più che l’essere esplicito.

Certamente ho degli istinti primitivi, ma ho anche un cervello ed un cuore. Un’ opera d’arte che non coinvolge questi mi lascerà sempre deluso. Mi domanderei perché l’artista si sia fermato a metà invece di aggiungere quel qualcosa in più.

Parlando di immagini di normale attività sessuale, se qualcuno si vuole offendere non dovrebbe farlo per il soggetto in sé ma se quel soggetto è reso in maniera superficiale, banale, scontata, insulsa ed a volte tecnicamente debole, ovvero, quando l’arte erotica diventa semplicemente cattiva arte.

La scuola “speciale” di Larroque accoglieva tutti i ragazzi e ragazze che avevano difficoltà, non solo di apprendimento, ma a causa della povertà assoluta.

Mary era una delle maestre più impegnate nella lotta a tutto questo.

Da vari giorni mancavano i fratelli Pace, anche se a dire il vero l’assenteismo era molto raro: a scuola si pranzava e si faceva merenda!

Così Mary decise di andare a cercarli.

La loro abitazione era il classico “rancho” argentino: pareti di fango argilloso impastato con erba secca, tetto impagliato, una porta, una finestra, nessun pavimento, nessun servizio. I ragazzi erano in casa e il rancho era caldo anche se faceva molto freddo.

La mamma gentilmente spiega a Mary che non mandava i figli a scuola perché fa molto freddo e non ha indumenti pesanti per tutti.

Mary per rompere il disagio chiede cosa sta cucinando. C’è una pentola che bolle sul fuoco.

Lei risponde: brodo.

Mary guarda ma vede solo stracci… Sorpresa, le fa notare: Ma qui ci sono solo stracci…

Lei risponde: Io il brodo lo faccio così.

Mary le chiede di mandare il ragazzo più grande a scuola, la cuoca sarà contenta di mandare il pranzo per tutti. La raccolta indumenti si farà domani.

Argentina anno 1986, Larroque, località a pochi passi da Gualeguaychu (dove Susanna Agnelli scrive I suoi ricordi di Gualeguaychu).

Immagine di vecstock</a> su Freepik

Mia nonna quando faceva gli gnocchi cucinava per ore. Alla fine della giornata c’era il caos. Nella cucina si bolliva il sugo per ore. Pomodoro e Basilico e schizzi rossi un po’ ovunque. La sala da pranzo era adibita a laboratorio e il tavolone di legno stile arte povera lungo tre metri era una spianata di pasta di patate. Tutti insieme si lavorava intorno al tavolo, si chiacchierava e si scherzava.

Noi piccoli avevamo il compito di dare forma allo gnocco. La nonna ci diceva che il nostro contributo era essenziale perché avevamo le mani piccole. Il nostro dito indice scavava dolcemente i piccoli pezzi di patata e farina. Uno dietro l’altro senza pause. E noi ci sentivamo importanti perché il nostro contributo, a detta dei grandi, faceva lo gnocco perfetto. E si, la nostra famiglia era come gli gnocchi.

Cucina, condivisione, confusione e Amore.

Un giorno l’anno.

Recentemente la giovane fotografa americana, Francesca Woodman, mi è venuta in mente. Le sue foto in bianco e nero turbano, sono inquietanti ancora oggi quando, grazie ad Instagram e Facebook, siamo inondati di tante immagini così. Immagino la reazione che provocarono allora negli anni Settanta. I suoi genitori avevano una casa in Italia dove la famiglia spesso passava i mesi estivi e verso la fine degli anni Settanta lei è vissuta per un anno a Roma. Nel pensare alla sua vita e che, nel 1981 all’età di ventidue anni, lei si suicidò gettandosi dal tetto di un palazzo a New York, sono rimasto sorpreso dal sentire risentimento. Aveva praticamente tutta la vita davanti a lei e cosa fece? L’ha buttata via! Da ciò che ho letto sembra che la Woodman fosse frustrata dal poco interesse nel suo lavoro. Più che comprensibile, però se avesse fatto un po’ di ricerca avrebbe scoperto che raramente il lavoro giovanile di un artista destava molto interesse, specialmente in un’epoca prima di internet e dei social. Di solito anche le opere giovanili vengono prese in considerazione solo perché l’artista è diventato famoso da adulto.

Francesca Woodman soffriva di depressione. La sua domanda per una borsa di studio dal National Endowment for the Arts fu rifiutata, era frustrata che la gente non prestasse maggiore attenzione al suo lavoro, la sua vita privata non andava bene, qualcuno rubò la sua bici e in quello che era suo ultimo giorno, aveva cercato, senza successo, di raggiungere telefonicamente diversi amici. Un insieme piuttosto tipico della vita di quasi qualsiasi giovane artista, ma che, nel suo caso fu una catena di avvenimenti che portò lei al tetto. Mi domando cosa avrebbe spezzato quella catena? Se avesse vinto la borsa di studio ci sarebbe ora una professoressa Woodman, insegnante di fotografia in qualche università? Una chiamata dalla polizia “signorina abbiamo trovato la sua bici” sarebbe stata sufficiente a convincerla che non tutto andasse così male? Cosa sarebbe successa se un amico avesse risposto alla sua telefonata invitando lei fuori per pizza e una birra? Sarebbe ancora con noi oggi? Anche un piccolo gesto può cambiare il corso di una vita.

Nel 1971 la fotografa americana, Diane Arbus, si suicidò. Aveva quarantotto anni. La reazione di quasi tutti nel vedere le sue foto è che, se questa era la sua visione del mondo, come mai avesse aspettato così tanto per uccidersi! Mi dispiace tanto per lei, come mi dispiace anche per la Woodman, ed anche per la nostra perdita perché chi sa cosa avrebbero potuto fare dopo. Però, nonostante la sua visione cupa, almeno l’Arbus ha provato a tenere duro e vivere. Confrontando le due vite mi viene a domandare se, pur essendo sempre un gesto tragico, ci sia un’età in cui diventi accettabile per una persona relativamente “normale” che sta vivendo una vita relativamente “normale” di suicidarsi? Concedo però che il suicidarsi a qualsiasi età potrebbe indicare che lei o lui non sentisse di vivere una vita così relativamente “normale”!

Masaccio e i suoi affreschi nella Cappella Brancacci, quelli che Giotto ha fatto nella

Basilica di San Francesco d’Assisi e ovviamente ciò che Michelangelo ha creato nella

Cappella Sistina. Pensando a tutte queste magnifiche opere, il dipingere le pareti del

bagno potrebbe sembrare un progetto piuttosto mortificante per un’artista. Ma no, au

contraire! E’ così rilassante non dover affrontare complicate considerazioni estetiche.

Contemplando le pareti non mi domando se, opera completata, sarà arte. Né se è

stata già fatta da qualcun altro. E nemmeno se sto iniziando a ripetermi. Visto che

sto in questo appartamento da ventitré anni ed è solo la seconda volta che dipingo il

bagno, posso essere accusato di tante cose, ma non, in questo caso, di ripetermi!

Nel mio lavoro artistico cerco la perfezione ma so che devo accontentarmi della

quasi perfezione perché altrimenti non finirei mai niente. Ciononostante, ci sono

state occasioni in cui dopo mesi di lavoro su un pezzo lo sfasciavo perché non

raggiungeva nemmeno il quasi perfetto.

Con i lavori di casa il mio approccio è felicemente diverso. Alla fine, se la cosa è

funzionante e almeno mediamente accettabile di aspetto, per me va più che bene.

Mentre vorrei che la qualità della mia arte fosse notata ed apprezzata, non ho nessun

desiderio sentirmi dire da un ospite “ammazza, mai visto delle pareti di un bagno

verniciate così bene!”

La vita, se la vuoi continuare con un minimo di qualità, ti pone degli appuntamenti non precisamente gradevoli nel proprio percorso.

Perciò eccomi in clinica, pronto ad affrontare un classico intervento chirurgico maschile, legato all’età: la prostata, insomma.

Per gli esami preventivi di rito mi reco in clinica, che ha il supporto paramedico assicurato da religiose, al piano meno uno, dove svolgo anche tutte le pratiche amministrative.

Nella classica atmosfera che accompagna la trafila, passata l’oretta necessaria per svolgerla, mi assegnano una stanza al terzo piano, dove si svolgerà la mia degenza. Per individuarla vengo accompagnato da una tipica suora, bassina ed un po’ grassoccia, che mi conduce fino all’ascensore e preme il pulsante di prenotazione per l’utilizzo.

Nell’attesa, molto cordialmente mi sorride e mi chiede:

“Paura?”

Rifletto un attimo e mi lascio andare guidato da un maligno pizzico di provocazione nel rispondere:

“mah, speriamo vada bene; comunque sarà quel che sarà, in fondo io non sono credente ed al massimo alla fine succederà quello che è successo prima di nascere: il nulla.”

Un silenzio riflessivo accompagna l’attesa dell’ascensore.

Entriamo.

Improvvisamente, premendo il bottone del terzo piano, mi chiede: “ma lei vede il sole, la terra, il cielo, tutto quello che ci circonda…” e lo dice mentre il volto le si illumina, come se la sua missione primaria finalmente trovasse sfogo e potesse ricondurre un’altra pecorella smarrita all’ovile delle certezze di cui lei detiene le chiavi.

“Certo che li vedo, mica sono cieco! Quindi?”, le rispondo.

“… ci dev’essere Qualcuno che ha creato tutto ciò, non crede?”, condendo quest’affermazione con una espressione di bonaria pazienza, accompagnata da un sorriso paternalistico, come se si rivolgesse ad un bambino di cinque anni al quale sta spiegando il senso della vita.

La testa mi rutila di risposte, da quelle sarcastiche a quelle polemiche; ma abbiamo poco tempo e decido per quella classica con cui, alla stessa domanda, rispondevo a mia madre:

“E chi ha creato quel Qualcuno che ha creato tutto ciò?”

Alla suorina crollano le sopracciglia e passano due secondi di pesante silenzio; alla fine si apre la porta dell’ascensore. Lei mi indica un corridoio e mi dice, con aria tra l’indifferenza ed il gelo:

“la seconda stanza sulla destra è la 302”

Poi, rientra nell’ascensore la cui porta si chiude dietro di sé.

Immagine di upklyak</a> su Freepik

È una bella mattinata di novembre, soleggiata e con temperatura mite: io e lei decidiamo di regalare a noi ed al nostro cane un paio d’ore di passeggiata sulla spiaggia.

A sud dell’ultimo stabilimento c’è questa spiaggia libera che è inserita nel parco naturale: in questo periodo siamo quasi da soli ed il cane si sbizzarrisce con i suoi tipici comportamenti ora correndo, ora annusando in cerca sotto la sabbia sperando di trovare qualcosa da mangiare, ora rotolandosi felice dando l’impressione di vivere appieno questo frammento di libertà.

Alla fine, incontriamo un fiumiciattolo che sfocia a mare. Ogni volta che veniamo qui verifichiamo una situazione diversa a testimonianza della dinamicità della costa. Alcune volte è in secca o con un piccolo rigagnolo, ed allora possiamo andare avanti. Altre, come stavolta, è gonfio e non consente di oltrepassarlo.

Torniamo indietro.

Ripercorriamo tutto il tragitto e, nei pressi dell’entrata della spiaggia, il cane incontra un suo simpatico pari con cui avvia un dialogo ciclico in cui ognuno afferma la propria volontà di fare l’ultima pipì sul tronchetto ivi trasportato dal mare.

Si avvicina una coppia, più o meno della nostra età, che palesemente è la padrona del cane. L’uomo si protende verso il nostro animale allungando il dorso della mano sotto il suo naso per fargli capire che è animato da intenzioni benevole. Successivamente alza la mano per carezzargli la testa ma lui fa uno scarto e si allontana timoroso.

“È l’imprinting “dico, “l’abbiamo preso a sei mesi ma deve aver passato un’infanzia difficile. È buono, ma fa così con le persone che non conosce” “Capisco”, risponde, con un tono leggermente commiserevole.

Continuo: “si figuri che una volta stavamo camminando su una discesa nei pressi di una spiaggia, quando ad un certo punto in direzione contraria incontriamo un pescatore che aveva la canna da pesca richiusa e lui ha cominciato ad abbaiare impaurito perché, ritengo, aveva creduto che la canna fosse un bastone. Chissà quante bastonate ha preso laggiù in Calabria” L’uomo mi chiede:

“Ma l’avete preso da un canile?”

“No”, rispondo, “nostra figlia era in vacanza lì e per due giorni di seguito, andando al mare, ha visto questo cagnolino che se ne stava in disparte solitario. Al terzo giorno ha deciso di dedicargli un po’ d’attenzione e con tanta pazienza, dopo mezz’ora di avvicinamenti graduali, è riuscita ad entrare nella sua fiducia. Pensi aveva un filo elettrico attorno al collo come guinzaglio e si vede che è riuscito a strapparlo per fuggire…”

Alla parola “elettrico” l’uomo reagisce con una espressione inaspettata:

“Ma come, lo sottoponevano a della scariche elettriche?”

La donna che sta con lui interviene: “ma no! Avevano usato il filo come guinzaglio!” ed io ribadisco: “probabilmente lo avevano legato ad un palo col filo elettrico e lui l’ha morso fino a riuscire a staccarlo” Lui, imperterrito, continua:

“io quelli che si divertono a torturare i cani con le scariche elettriche li ammazzerei tutti”

Ci allontaniamo dalla coppia e dopo una ventina di passi mi rivolgo a lei:

“Aho! Non c’è verso, ha continuato sulla sua strada e non ascoltava più nessuno. E meno male che parliamo la stessa lingua…” Lei, ridacchiando, mi dice:

“dovresti scriverci un raccontino su, è troppo buffo!”

“sì, sì, l’arte di comunicare!”

Era in primo liceo scientifico: frequentavo per la prima volta una classe mista, eravamo in trentuno compagni di scuola, tutti più o meno sconosciuti l’uno all’altro, una serie interminabile di ripetenti dell’anno prima ed io che ero un anno avanti, con i calzoni corti, in piena pubertà (completo di voce chiocciolante) e fornito di un’ampia dose di brufoli, piccolo, oltre che di natura, perché ero uno dei più giovani. Si parla del 1964.

Alle medie andavo bene: la professoressa di lettere mi aveva per così dire adottato e mi coccolava come una mamma, stimolandomi a migliorare ed io sentivo molto naturale seguirla: stavo come un pulcino nella bambagia.

Non so se la nuova professoressa di lettere del liceo fosse sposata, ma anche in caso affermativo faceva del tutto per apparire come una vecchia zitella inacidita. Sorrideva raramente e sembrava più godere degli insuccessi dei propri alunni che dei progressi. E come le piaceva sottolinearli!

Ogni volta che tornava con quei maledetti compiti in classe per me era un’umiliazione: mi chiamava a leggere ad alta voce il mio elaborato e richiamava l’attenzione della classe dicendo: “ragazzi, ascoltate bene per capire come non si fa un tema”.

Con la voce tremolante mi sottoponevo alla tortura periodica e l’unica cosa che mi consolava era lo sguardo solidale di qualche compagno altrettanto vessato dalla docente.

Quell’anno nella mia classe fu un massacro: una quindicina di bocciati ed io che riuscii ad essere rimandato in italiano e latino a settembre per poi scapolare l’ostacolo con, a dire il vero, un minimo di benevolenza della donna che mi aveva bullizzato per l’intero anno. Comunque, non riuscirò mai a dimenticare la brutalità del suo metodo (ammesso che se ne avesse uno) di insegnamento.

Fu così che approdai al secondo liceo scientifico.

Allora, come già detto, le classi venivano falcidiate e la nuova classe si compose con i reduci di due prime, per ricostituire un numero di alunni prossimo ai trenta.

Altro professore di lettere.

Non avevo mai visto una persona così: incuteva rispetto, invece che con l’autorità con l’autorevolezza. Era piuttosto deciso nei modi, ma era alimentato dalla passione del suo lavoro e lo si percepiva.

Come quando interpretava come a teatro tutta la vicenda di don Abbondio nell’episodio iniziale dell’incontro con i bravi di Don Rodrigo, leggendo e camminando tra i banchi come un improvvisato palcoscenico catturando l’attenzione di tutti noi: una esibizione che faceva capire in quale modo si potesse godere delle opere e che per la prima volta superava il concetto dei compiti di scuola. Ci insegnava il piacere della cultura.

Ora, noi sempre ragazzi eravamo, e di questo concetto ce ne siamo resi conto appieno solo dopo: lo stesso fatto per cui ne sto parlando ora è una testimonianza di ciò. Comunque noi crescevamo in cerca di una maturità che non sapevamo fosse la nostra meta e lui cercava di stimolarci anche con la severità propria dei tempi.

Successe che fossi interrogato dal banco per non so quale argomento, ma che nella mia risposta dissi: “…la cosa soddisfò la persona…”.

Lui non mi fece finire il concetto e, tralasciando completamente il merito di ciò che andavo dicendo, cominciò teatralmente a sollevare il volto e roteare il dito in alto dicendo davanti a tutta la classe che veniva attratto da un atteggiamento tanto plateale: “soddisfò, dice” (ci dava del lei) “ma, secondo lei, il verbo soddisfare è un verbo composto?”. In realtà non ci avevo mai fatto caso. “soddis-fare”, continuò “e qual è la terza persona singolare del passato remoto di fare? Fò?” Nessuno della classe rispose, in fondo soddisfò suonava bene e tutti avevano capito ciò che avevo intenzione di dire. Ma lui continuò: “i composti del verbo fare seguono la sua coniugazione, per cui il termine esatto è: soddisfece!”.

Anche in questo caso venni messo in ridicolo davanti all’intera classe, ma non me ne sono mai vergognato. Tutt’oggi ogni volta che incontro un composto del verbo fare mi ricompare quella sua faccia ironica e mi viene da riflettere sulla correttezza di ciò che vado a dire. Solo il fatto che mi ci faccia pensare mi dà la certezza che quel suo intervento non fosse un episodio di bullismo ma uno stimolo ad approfondire anche la forma con cui ci esprimiamo. A tal proposito continua a distanza un dibattito virtuale con lui circa la universalità di quel concetto che lui esprimeva: se viene naturale dire rifece, si può dire altrettanto per il termine liquefece?

Ciao professore.

Min: Non sono un medico! Prova a farti visitare da un medico omeopata.

Angel: Che sentono le mie orecchie? o-me-o-patia?

Min: Ehi! Ò percetto l’esistenza d’un punto d’incontro!? Apprezzi l’omeopatia?

Angel: Apprezzare? Che losca figura! Imbroglione! Pure la tv attacca gli omeopati!

Min: Ài avuto esperienze negative con gli omeopati?

Angel: No!

Min: Ài studiato medicina?, per par parlarne male?

Angel: No!

Min: Non capisco! la tua animosità!

Angel: Ma è nella saggezza di tutti i dottori!

Min: I nostri medici non! conoscono la medicina orientale! eppure, presuntuosi! ne parlano male! Non! studiano l’omeopatia! eppure|, presuntuosi! le si scagliano contro! Si appellano alla scientificità della medicina! ma si contraddicono! Quando vai dal medico, lui, dove lo trovi?

Angel: È seduto! Alla ricetta! È veloce!

Min: “È seduto! Alla ricetta! È veloce!”. Se entri nello studio di un omeopata, questi usa il lettino; analizza il tuo corpo, tastandolo, e utilizzando strumenti adeguati! fin quando non comprenda il motivo per cui stia male! A volte, egli annusa le tue urine! <<Non riesco a curarti: le medicine sono inutili! O vai a Roma, in un istituto medico sperimentale, in cui medicine costosissime proveranno a rinforzare il tuo sistema immunitario! oppure, potresti provare da Angelo D., medico omeopata>>, disse una specialista a una paziente. La sofferente à provato – che ci rimetteva? – e costui le à rinforzato il sistema immunitario. Con l’omeopatia, depuri l’organismo. Infatti! è utile nella cura degli animali. I cavalli da corsa, per esempio, sono medicàti co’ l’omeopatia, ché questa non intossica; e, così, i purosangue rendono al massimo. E poi, con il vaccino antinfluenzale …

Angel: Ogni anno, lo faccio! Proprio, come tutte le persone che tengono alla propria persona!

Min: Ci vuo’ credere pe’ forza? Tu non passi un inverno senza influenza! Si pubblicizza il vaccino antinfluenzale, ma le influenze arrivano: perché? Perché i colossali interessi commerciali inficiano la qualità! e l’attendibilità! della ricerca. Perché la distribuzione del vaccino è spesso anticipata, rispetto alla previsione del picco d’influenza. Perché esso è “pesante”, e non “dialoga”, con le nostre cellule! Il vaccino omeopatico, al contrario! riesce a dialogare, dando, alle stesse, informazioni. Ci riesce, perché, giacché diluito in dosi infinitesimali, è piccolo quanto le stesse cellule!In Francia e in Germania con l’omeopatia, materia universitaria, ci si cura negli ospedali! Lo sai? tu? che il vaccino convenzionale è sconsigliato alle persone allergiche alle proteine dell’uovo? Perché, ogni anno iniettano! nel tuo sangue, un vaccino prodotto su uova embrionate di pollo, e contenente mercurio! E, inoltre, la somministrazione del tuo vaccino dev’essere rinviata in caso di febbre!

Angel: Sì!, ma io questa DOTTORESSA non la voglio! Sonoperlemedicineconvenzionate! IO!

Min: Convenzionate‽ Il sociologo Francesco Battisti avrebbe détto, ridacchiando: La truffa è l’anima del commercio. Quasi tutti i farmaci sono inefficaci, quando non sono nocivi, in più della metà dei pazienti: in questo caso, però, i farmacisti e i medici “obiettori di coscienza” non obiettano! Già! … L’economia preferisce le persone malate!

Angel: I medicinali omeopatici sono considerati acqua fresca e inattivi! Infatti! gli omeopati non riescono a dare spiegazioni!

Min: Acqua fresca? assumi, ogni 15 minuti, granuli di sulfur: poi, osserva le reazioni sul tuo corpo! “inattivi? e sul fatto che non ci siano spiegazioni? Sofférmati su questi aspetti: UNO: Fleming prese atto che in una coltura di muffa morivano i batteri; ma, soltanto decenni dopo, lui e gli altri biologi ne compresero la ragione; DUE: quando la scienza comprese il meccanismo di guarigione messo in atto dalla sostanza presente nell’aspirina? due secoli dopo! TRE: i raggi solari scottano e curano; eppure, nessuno li vede! E i raggi scottavano e curavano anche quando la scienza non era così evoluta, da comprenderne il meccanismo!

Angel: L’omeopatia è fumo!

Immagine di Freepik</a>

L’esperienza più bella della mia vita è stata quando ho frequentato il corso di recitazione. È stato meraviglioso mettermi in gioco, affrontare le mie insicurezze attraverso la recitazione. Al corso andavo tre volte a settimana, mi divertivo molto tra monologhi, scioglilingua, e improvvisazione. Tutto era così magico e bello. Spesso mi scoraggiavo, ma l’incoraggiamento dei miei amici del corso e dello stesso maestro mi davano la giusta carica per andare avanti. Al corso ho conosciuto molti ragazzi e ragazze con la mia stessa passione; oltre a recitare, siamo diventati grandi amici. È stato bellissimo ed emozionante salire sul palcoscenico e recitare.

Ho ricevuto grandi applausi per il mio personaggio e non li scorderò mai più; quell’esperienza è sempre viva nel mio cuore.

Immagine di macrovector su Freepik</a>

Cecilia era ricoverata in quel Reparto psichiatrico da più di un mese, quel pomeriggio era successo qualcosa di prezioso e speciale. La mente era piena di pensieri, emozioni contrastanti le riempivano il cuore, continuava a girare e rigirare nel letto, poi si mise a sedere e decise: avrebbe raccontato tutto ai dottori, ai suoi genitori, ma soprattutto a sé stessa: avrebbe guardato in faccia il suo drago, solo così avrebbe vinto!

Allungò una mano verso il comodino, prese il sacchetto di carta bianca con dentro le mentine di zucchero colorate e iniziò a mangiarle ad una ad una, sentendole scricchiolare sotto i denti; il sapore era dolce sulla lingua mentre le sgranocchiava quasi come fossero i grani di un Rosario. Ad ogni grano, ad ogni mentina messa in bocca come un “Mistero Doloroso”, iniziò a rivedere i tanti momenti vissuti, ad ogni mentina un vivido ricordo, anzi più di un ricordo…

Le stava succedendo qualcosa di davvero strano come le era capitato di vedere in alcuni film: sembrava quasi un’esperienza di premorte, era come se l’essenza del suo corpo fluttuasse fuori da sé e potesse vedere quello che era successo e lei ne fosse spettatrice …

MENTINA ARANCIONE…

Vedeva l’infermiere chiudere a chiave le porte a vetri del reparto alle 21,00, abbassare le luci e allora davvero si sentiva prigioniera, chiusa fuori dal mondo e chiusa dentro le sue angosce, i suoi demoni.

C’erano sera in cui tutti si sentivano sopraffatti dall’ angoscia, dalla paura e allora, quando le porte venivano chiuse e le luci abbassate, i pugni picchiavano forte e voci disperate urlavano: “Aprite, vogliamo uscire.” Tra quelle voci c’era anche la sua. Gli infermieri entravano, facevano punture che ti “rubavano” due giorni di vita o ti legavano al letto. A Cecilia era successo durante un altro ricovero ed era stata l’esperienza peggiore della sua vita, aveva urlato con tutto il fiato che aveva in corpo, si era dibattuta, ma nulla aveva potuto contro i lacci che le fermavano polsi e caviglie, ma aveva continuato a battersi come una leonessa finché un infermiere le aveva fatto “La puntura “ e si era svegliata 48 ore dopo senza aver memoria di quei giorni.

Questo succedeva in alcuni reparti psichiatrici e tu avevi una sola colpa, la colpa di essere malato…

MENTINA GIALLA …

Cecilia si vide entrare nella stanza e coricare sul letto, aveva il cuore piccolo, sapeva che stava mettendo a repentaglio la sua vita, già una volta aveva provato a mettervi fine.

Chiuse gli occhi e si assopì sopraffatta dalla stanchezza interiore, il peso, lo sfinimento.

Quando, poco dopo, riapri gli occhi china su di lei c’era una donna che la fissava con occhi sbarrati e vuoti, aveva una cicatrice fresca sulla fronte che le conferiva un aspetto inquietante. Cecilia non ebbe paura, quella donna era il suo specchio, lì dentro ognuno toglieva la maschera e mostrava i propri demoni, la pazzia e, insieme ad essa, tutta la fragilità e l’umanità. Lì dentro si cresceva in fretta.

In quel momento entrò la dottoressa che aveva concordato il ricovero con i suoi genitori, chiamò un infermiere perché riaccompagnasse la donna nella sua stanza e si rivolse a Cecilia “Inizieremo le flebo oggi stesso. “Lei annuì”.

MENTINA ROSSA …

Cecilia chiuse gli occhi e quando li riaprì vide sé stessa assorta passarsi le dita sulle cicatrici che disegnavano sulle sue braccia magrissime la mappa del suo dolore. Ogni volta che con la lametta provocava il fuoco sulla pelle, sulla carne, che vedeva il sangue uscire dalle ferite metteva a tacere per un po’ tutta l’angoscia che aveva dentro. Per lei era un rito, a casa era così, quando alcune emozioni diventavano intollerabili, le chiudevano la gola, le impedivano di respirare, l’aria non arrivava ai suoi polmoni; quando tutti dormivano si chiudeva in bagno e con precisione chirurgica preparava lametta, garze, acqua ossigenata e incominciava a farsi male. Più forte era il male, la sofferenza e più si scioglieva l’angoscia: era come un baratto il dolore del corpo per il dolore dell’Anima.

MENTINA VERDE…

Scacciò quel pensiero e mise in bocca un ‘altra mentina che le portò l’immagine di un volto amico, era il volto del dottor Bahman, il suo viso la riportava indietro nel tempo al mese precedente. Era svenuta per strada, portata all’ospedale, visitata e lasciata in una stanza del reparto di medicina, sola. Ad un certo punto era entrato questo dottore alto, dalla pelle scura e la voce calda con una cartella in mano e le aveva sorriso e di colpo tutto il dolore, l’angoscia, la disperazione si erano sciolti in un pianto e i singhiozzi sembravano non avere fine.

Lui aveva avvicinato la sedia al letto, aveva posato la cartella che aveva in mano e le aveva detto:

“Immagina di essere una farfalla bloccata in una stanza e voli, voli sbattendo contro ostacoli a volte reali, a volte mentali. La farfalla non conosce il vetro, ma la finestra da cui è entrata è la stessa da cui potrà uscire e tu la troverai e tornerai a volare libera.”

Quelle parole le erano rimaste dentro.

MENTINA BIANCA…

Le giornate dentro il Reparto erano eterne, aveva accettato le flebo, ma non mangiava nulla. Non aveva legato con nessuno, non le andava di parlare preferiva stare chiusa dentro la conchiglia che si era costruita e che, in qualche modo la proteggeva. Aprirsi significativa accogliere il dolore dell’altro, ma come avrebbe potuto se era già sopraffatta dal suo?

Il permesso di andare in giardino non l’aveva a causa dei tagli e così la giornata passava tra la piccola stanza e il corridoio e quando il volto amico del dottore faceva capolino alla porta della sua stanza lei era felice: era arrivato il suo Cantastorie…

Il dottore avvicinava la sedia al suo letto, non aveva bisogno di un libro per raccontare le sue storie perché erano quelle che da bambino sua nonna raccontava a lui, le storie dell’antica Persia, il suo paese d’origine. Cecilia ascoltava incantata e la mente lo seguiva tra le avventure di principesse, principi, maghi, foreste incantate e dimenticava per un po’ tutto quanto di brutto e doloroso aveva dentro e fuori. Il dottor Bahman era l’unico adulto che non le chiedeva nulla.

MENTINA AZZURRA…

E ora, mentre Cecilia sgranocchiando le mentine, riviveva la sua Via Crucis pensò che era proprio grazie al dottore se aveva ricominciato a mangiare e a parlare.

Era successo che un giorno il dottor Bahman aveva notato che sul comodino c’era un sacchetto di carta bianca ancora chiuso e le aveva chiesto cosa ci fosse dentro. “Sono mentine di zucchero, sono sempre state le mie caramelle preferite, me le ha portate la mia mamma “. Aveva risposto lei.

Lui le aveva chiesto se potesse prenderne una e ne aveva dato una anche a lei e, inaspettatamente, la ragazza l’aveva mangiata. Era tanto tempo che non metteva qualcosa in bocca.

Il dottor Bahman sapeva che questa farfalla aveva tentato di porre fine alla sua vita e, in qualche modo continuava a farlo, ma stava anche disperatamente chiedendo aiuto. Cecilia sentiva di potersi fidare di lui e, giorno dopo giorno, le mentine di zucchero colorate divennero due, tre, quattro, cinque… Le sentiva sciogliersi in bocca e per la prima volta dopo tantissimo tempo non avvertiva conati di vomito salirle in gola.

MACEDONIA DI MENTINE …

Cecilia ricordò che quel giorno, quando il dottore era arrivato, erano scesi nel piccolo giardino del reparto. Era un bel pomeriggio di giugno e si erano seduti su una panchina all’ombra di un oleandro bianco. Quella notte Cecilia aveva dormito poco, e il sonno, nonostante i farmaci, era stato popolato da ombre minacciose e dal suo drago. Nonostante i tanti ricoveri, gli psichiatri, gli psicologi, non era ancora riuscita a parlarne con nessuno. Quel pomeriggio di inizio estate, seduta su una panchina all’ombra di un oleandro bianco, mise in bocca una mentina di zucchero e incominciò a parlare.

Parlò interrottamente per più di un’ora raccontando tutto il dolore, l’angoscia, l’orrore, lo smarrimento. Raccontando di come non riuscisse a capire il comportamento di quello zio a cui aveva voluto bene, al senso di colpa. E di tutta la rabbia che crescendo era scaturita verso i suoi genitori che non si erano accorti di nulla e che, invece di proteggerla, l’avevano mandata nella tana del lupo.

Parlava con voce ferma anche se le lacrime le rigavano il viso. Il dottore l’ascoltò senza interromperla.

“Posso abbracciarti?” le aveva chiesto alla fine, Cecilia aveva annuito e si era lasciata avvolgere da braccia amorevoli che ancora una volta avevano accolto il suo dolore, un dolore che aveva iniziato a sciogliersi in quel pomeriggio di inizio estate.

“Grazie per quello che mi hai confidato, sappi che non lo racconterò mai a nessuno per nessun motivo, ma se essere riuscita a parlarne ti ha fatto stare un pochino meglio forse è giunto il momento che tu lo faccia, pensaci…e di nuovo la strinse forte.”

Cecilia tornò in sé, era scossa da un profondo tremore e per un attimo non capi dov’era. Poi si guardò le mani che tenevano il sacchetto di carta bianca con dentro le mentine di zucchero colorate, lo strinse a sé.

Sì, avrebbe parlato, avrebbe raccontato tutto…

Sapeva che l’aspettava altro dolore e non solo per lei, ma si poteva soffrire più di così? Più di quanto tutti loro avevano sofferto?

Forse dopo tanto dolore ci sarebbe stato spazio per ridere di nuovo insieme come quando era bambina.

Forse ricordando la fine di quel periodo sorridendo avrebbero detto:

MENO MALE CHE C’ERANO LE MENTINE.

Immagine di macrovector su Freepik</a>